“شروق الشمس لا ينتظر النائمين”

تاريخ النشر: 25/11/18 | 8:41

رصد كتاب جمر المحطّات، كتاب تحت الطبع، للصحافي بسام الكعبي، في بعض محطّاته جمرَ ذوي الأسرى في طريقهم لتلمِس جمر الأسرى. قراءة رواية “مقاش” ذكّرتني بكتابات بسام الكعبي: “في يوم الأرض: الطريق الطويلة إلى النقب المحتلّ”، “جمر المحطّات في الطريق إلى نفحة الصحراويّ”، هداريم: جدران عازلة وقامات عالية” حيث عالج قضيّة عائلات المعتقلين والأسرى بأسلوب سلس ومُميّز، وجاءني ما كتبه بسام في نصّه السرديّ المفتوح “صلاة خاطفة لقلب يتمزّق” عن وجع والدته حين سمعت قرارًا جائرًا بصلب نجلها عاصم 18 عامًا على قضبان السجون: “ترى هل تبقى في مقلتيها دمعة فرح قادمة لتعانق نجلها محرّرًا… لكن هل بقي متّسع في أيّام عمرها تشعلها انتظارًا لعودة آخر أحبّائها إلى حضنها؟ هل فاض قليلًا نهر أحزانها ولم يعد قلبها يحتمل مرارة أكثر.. كيف شقّت الأحزان جدول يوميّاتها ورسمت خارطة حياتها؟” (من الجدير بالذكر أن والدة بسام بدأت رحلتها المنتظمة إلى السجون لتزور أبناءها الخمسة لترحل فجر عيد الفطر الجريح 28 تموز 2014 في ذروة العدوان الإسرائيليّ على غزّة… وهي بانتظار عاصم!)

قرأتُ رواية “مقاش” للروائية الفلسطينيّة سهام أبو عوّاد، (الصّادرة عن “دار دجلة ناشرون وموزعون”، عمّان، 165 صفحة، صمّم الغلاف الفنّان الشاعر محمد خضير، وصدرت لها بعدها رواية بعنوان “أَغْوَيتُ أَبِي”).

“مقاش” أو.. قانون الّلو لطفولة محرَّمة، هو الإصدار الأوّل للكاتبة الفلسطينيّة سهام أبو عوّاد، سمّته سيرة روائية حينًا ورواية حينًا آخر؛ والمقاش هو الطبق أو الصينيّة المقسّمة إلى خانات والتي يوضع عليها الطعام من أجل توزيعه على السجناء في سجون الاحتلال الصهيونيّ. تُوّج غلاف الكتاب بـ”سيرة روائية”؛ تحكي سيرة الأسيرة الفلسطينيّة فاطمة أبو عوّاد أو (أم يوسف) كما أطلقت عليها ابنتها الكاتبة سهام أبو عوّاد، ولكن الكتاب يصوّر حياة وواقع الكثير من عائلات الأسرى في فلسطين.

قسّمت الرواية لفصول واختارت لكلّ فصل عنوان مغاير: “ولادة…”، “طفولة، لا دميةَ لها…”، ليلةٌ مختلفةٌ…”، “أمومةٌ مبكّرة…”، “ملامحُ حياة…”، “في الطريق إلى السجن…”، “في البيت…”، “آمنة…”، “الانتفاضة…”، “يوسف…”، “البداية…”، وكأني بالكاتبة تريدني أن آخذ استراحةً بين الفصل والآخر لتُدخلنا أجواء الفصل القادم.

تصوّر اعتقال أمّها للمرّة الأولى وكانت ما زالت في الرابعة عشرة من عمرها لتصير طفولتها مختلفة… طفولة لا تملك دميةً، لكنّها تملكُ قضيّة! حين داهمت قوّات الاحتلال بيتها وقامت بتفتيشه وعاث جنوده في البيت دمارًا، وتصف شعورها، هي الطفلة تلك اللحظة المفصليّة في طفولتها: “نصف قلبي هوى مع أمّي إلى الأرض، حين صفعها “الكابتن فريد” على وجهها، ونصف قلبي الآخر؛ ما زال يستذكر حتى اليوم دمعات أخي “علي” الذي عضّت جفونه على غيظِه مبتلعةً الدمعة التي ثارت داخل صحن عينِه، وكأنّ ضلوعه تهشّمت فسقطت في قلبه الذي أوقدها، فشبّت نارًا لا يخمدها ماء الدنيا كلّها”.(ص.31) عند الباب وقفت الأم، استدارت وابتسمت دون أن تقل شيئًا ولم تودّع أحدًا وكأنّها تقول: “أنا أثقُ بكِ يا سهام”، وساعتئذِ خلعت سهام الطفلة ابنة الرابعة عشرة ثوب الطفولة لتصبح فجأةً أمًّا لمها -أختها الصغيرة- وربّة بيت، وتلبس ثوب الأمّ المؤقّتة للعائلة! وتبدأ رحلة العذاب، عبثيّة محاكم الاحتلال وأحكامها الجائرة وزيارة المعتقلات والسجون للتواصل مع الأم الأسيرة… هناك!

تصوّر الكاتبة حياة أسرتها التي “فقدَت” الأم وحنانها، “في الطريق إلى البيت؛ لم يكن يستوقفنا سوى رائحة الطعام المنبعثة من بيوت الجيران، تلك الرائحة؛… كنّا نثبُ معًا لنتسلّقَ شبابيك البيوت، ليس فقط لأنّنا جائعتان؛ بل لهفةً في استشعار ذاك الدفء القادم من خلف الجدران، فرائحة الطعام تعني أنّ هناك أمًّا داخل البيت، وأنّ هناك أسرة، وهناك كلَّ ما ليس لدينا! تلك الرائحة أصبحت مصدر أمان” (ص. 43). نعم، “الأمّ بتلمّ!” مشهد واقعيّ مؤلم يحكي الحكاية. الطفلة تشعر بالغربة المستديمة بانتظار أمّها الأسيرة، فالغربة لا تُقاس بعدد الخطوات بين اثنين؛ بل الغربة أن لا تتنفّسَ زفير من تحبّ، فتعيش القلق والشوق ليل نهار. إنّها حكاية الطفل الفلسطينيّ الذي يخرج من رحم أمّه إلى النور مستعدّ لخوض الحياة المحتلّة، والأيام المحتلّة، والأحلام المحتلّة أيضًا ليغمس التراب بالحليب ليصير مولود الأمّ والأرض معًا!

“عزاء” الكاتبة أنّ هذا حال الجميع في الوطن، فالفلسطينيّ لا يكتب الوصايا لأنّ الجميع مشاريع شهادة، يدفع ثمن حبّه للوطن ولا شيء يجعلك حُرًّا كالأسر.

تُصوّر الرواية معاناة عائلة الأسيرة وأهلها وما يمرّون به منذ ساعة اعتقالها حتى تحريرها، ومعاناتهم اليوميّة، وخاصّة في الطريق إلى الزيارة داخل السجن، معاناة الزيارة و”مراسيمها” وكأنّ زيارة الأمّ الأسيرة ورؤيتها جريمة تستحقّ التفتيش، والزيارة تلو الزيارة تصير إدمانًا، وهي نصيب كل عائلة فلسطينيّة وتذكّرني بستائر العتمة لوليد الهودلي.

كما وتصوّر الزنزانة والحياة وراء القضبان كما روتها لها أمّها، في الزيارات المُتاحة وبعدها، التي أصبحت مُختارة السجينات، الحكومة النسويّة داخل الأسر وقوانينها الصارمة، التحقيق مع الدخيلات والعقوبات، ظاهرة “العصافير” (أي العميلة لإدارة السجن)، منفضة السجائر التي أصبحت مقلاة للبيض على شمعة بائسة!، وجبة الفاصوليا البيضاء التي يتمّ طهوها في ماء كان استعمل لسلق البيض، الرزّ المفلفل المزيّن بجثث الديدان أو الشاي في كوب استعمله الرجال من أجل الحلاقة ذلك الصباح دون أن يُنظَّف! وكيف صار السجن مدرسة جمعت من فرّقتهم الحواجز داخل حاجز لونُه مختلف.

وتصوّر لحظة الأمل والخروج من السجن، الاستقبال ودموع الفرح، هواجس السجن التي ترافقها وجعلتها تحلق شعرها لتتخلّص من قمل السجن، ويبقى السؤال مفتوحًا: أكيد أن الأمّ قد خرجت من السجن، ولكن – هل خرج منها؟!

تتناول الكاتبة الطفولة الفلسطينيّة السليبة، فالبيت من حجارة نثرتها جرّافات الصهيوني عقابًا للأب الذي ضُبط متلبسًا بحبّ الوطن، والطفولة أمنيات لا تتحقّق، والوطن يمرّ فيه كلّ الأجيال إلّا جيل الطفولة، بلا فرح وأحلام؟ يرضع ويكبر ليصير وجبة شهيّة للأسر ومشروع شهادة؟ يخرج من بيته مودّعًا لا يعلم بأي شكل سيُعتقل؟ ولا يعلم بأيّ رصاصة يموت؟ حتّى أنّه لا يضمن الموت قطعة واحدة، لا أشلاء مثل بيت الطين؟ وكأنّ قدره أن يعيشَ “الحمية” ليوفّر لبقية أطفال الدنيا حياةً كريمة!

كما وتُصوّر “مشروع” تزويجها لأنّ العمر قصير، وخوف الأمّ عليها، على طفلتها ابنة السابعة عشرة، يتحوّل إلى محبس وعمامة مأذون، ليتمّ الزواج في أقلّ من يومين، والفرح في بلادنا لا ضمانة له، ورغم ذلك تعيش اعتقال أخوتها وابنها من بعدهم.

لم يقتلها السجن ولا قيده، ولا الحواجز، بل قتلها الألم وأدمت قلبها الحسرة، حين قتل رصاص المحتل ابنها الشهيد لتبقى الخيمة على حالها، والقهوة العربيّة ما زالت ساخنة تستعدّ لاستقبال الجريح كي يأتي ليرى بعينيه ما جهّزه له الميّت الحيّ قبل رحيله!

تحاول الكاتبة أنسنة العدوّ حين تقول عن الجنديّة التي كانت بين معتقِلي والدتها: “فتاة ما زالت تحتفظ بملامحها الشابّة، وفيها من الجمال ما أثار عيني، شعرها يتمايل كالذهب فوق ياقة بزّتها العسكريّة ولم تبدُ لي كمن استيقظ من النوم؛ بل بدتْ كمن لم ينم أبدًا!” (ص 28) “وكانت المجنّدة تدرك أن هناك خطبًا ما فتقدّمت قليلًا وهي تشيح بعينيها بعد أن كانت قبل قليل منشغلة بالتحديق فيّ وفي أخوتي، كانت نظراتها لي تشي برفضها لما يحدث، لكن هذا لا يغفر لها أنّها ما زالت تشكّل جزءًا من خوفي. تحديقها إلى عينيَّ ولّدَ حوارًا غريبًا بعض الشيء، وبدت كأنّها تودّ الاعتذار دون أن تملك الجرأة لممارسته، أو ربّما أنها شعرت بوجعي؛ فتخيّلتْ نفسها مكاني للحظات” (ص. 30)، وكذلك حين تتحدّث عن السجّانة: “أنا واثقة من أنّ هذه الفتاة غير راضية عن وقفتها هذه ساعات وساعات وهي تعسعس في الجيوب ويحرسها كلب وقاتل! لا يوجد على وجه الأرض إنسان يرغب في تلك الحياة… هل تلوم أهلها، شعبها، حكومتها الزائفة، هل تدرك معنى أن تكون جنديًّا في عصابة لا تجيد إلا سفك الدماء واحتلال الأرض؟ يا ويلي… أدرك إنني لست الخائفة –بل هي- هي من تحاول فهمي ولستُ أنا” (ص 83)

في نهاية الرواية تخيط الكاتبة رسائل عدّة؛ إحداها لكلّ أمّ على وجه الأرض تدعوها من خلالها أن تكون مكانها ولو ليوم واحد، وأخرى لكلّ أمّ يهوديّة تشرح لها أنّ الإنسان الفلسطينيّ مليء بالحبّ والحياة ونحن لنا أبناء نضمّهم ونتمنّى عودتهم، ورسالة ثالثة إلى الجنديّ الإسرائيليّ، قاتل أخاها الذي ظنَّ أنّ الحياة الفلسطينيّة رخيصة، تقول فيها: “إليك يا قاتل أخي، أطلب أن تخلع بزّتك العسكريّة ذات يوم، وتأتي لزيارة بيتنا، أريدك أن ترى ما فعلت يداك، أريد أن تلتقي يزن وآمنة وبيان، أريدك أن ترى جدران البيت الذي بناه يوسف ولم يسكنه ولو للحظة، أريدك أن تعرف معنى الحياة في بيت حكمتَ عليه بالموت”(ص. 160)، ورسالة أخرى للشعب اليهوديّ ولمن مدّ لهم يد العون بمحاولة لشرح قضيّتها للحوار والتفاوض، صارخة بأنّ لها حقّ الحياة الكريمة وسلاحها الكلمة “ولكنني سأحمل غدًا أيّ سلاحٍ يعيد لشعبي المقهور حقّه وكرامته”.

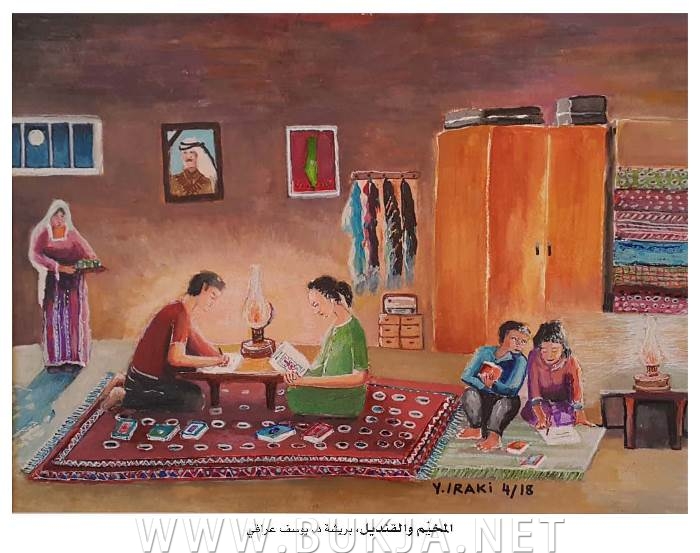

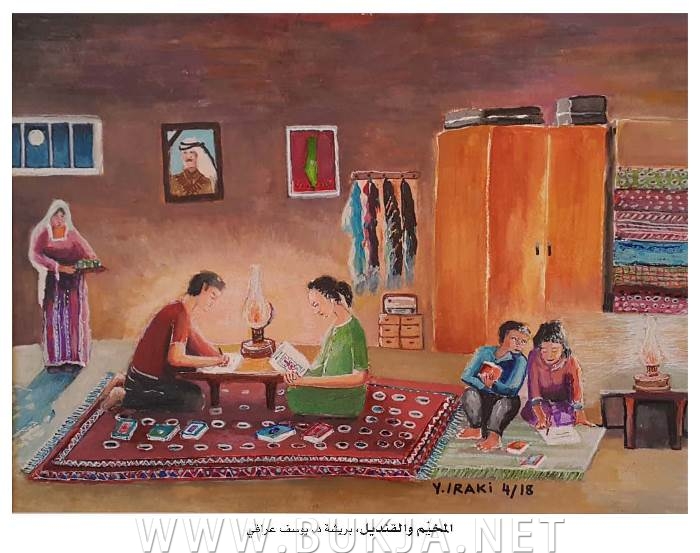

أخذتني الرواية للوحة عنوانها “المخيم والقنديل” بريشة صديقي د. يوسف عراقي الذي هُجّرَ من حيفاه في النكبة، وما زال فيها، استحوذت اللوحة وجداني وبقيت مشدوهًا ساهمًا بها فهي تصوّر عهد القنديل والتحصيل العلميّ على ضوئه والتميّز، القعدة ع المفرش، الأم دايرة بالها ع الأولاد والأب في النضال… صورة على الحائط…خارطة فلسطين عائدون والأب الشهيد… على ضوء هذا القنديل تخرّج الكثير من المدرّسين والعلماء والأطبّاء وغيرهم، هذه إرادة التحدّي لشعبنا… يحوّل المأساة إلى فرصة.

لفت انتباهي وجود لجنة تقييم للإبداع في دار دجلة، وهذه خطوة مباركة حبّذا تخطوها دور النشر في عالمنا العربي لتتحوّل من طابع إلى ناشر!

ملاحظات لا بدّ منهن: كُتب اسم الكاتبة على الغلاف الخارجي سهام أبو عواد بينما على الغلاف الداخليّ كُتب اسمها سهام سليمان اخليل، وأتساءل: لماذا ؟؟؟ واستعمالها للهوامش لم يكن موفّقًا أبدًا وجاء ثقيلًا مبتذلًا فكلّنا يعرف “جبينه”، “يرطن”، “وفّارة”، “التنّور”، “الحاكورة”، “المصطبة”، “القماط”، “لوحة جمل المحامل للفنان الفلسطيني سليمان منصور”، “المنعوف”، “القَطِر” وغيرها.

اختتمت سهام سردها على وقع قصيدة رائعة لصديقي الشاعر محمد خضير ومنها:

“يا وجه أمّيْ

هذه القَسَماتُ منفىً

حين يلفِظُني الحصا

أخلو بها

لأنامَ بين ظِلالها

فهناكَ رائحةُ الخيامِ

وبعضُ ذكرى

من أغانٍ ساهرةْ”

فتساءلتُ: هل هي وسيلة تسويقيّة أم فرضها خضير الذي يحمل قبّعة الناشر؟!؟ وهي طبعًا بغنى عن ذلك.

وأخيرًا أضم صوتي لسهام التي أعادتني إلى أيمن العتّوم ومقولته: “شروق الشمس لا ينتظر النائمين”.

المحامي حسن عبادي